客服电话

0571-63599807

一、行业现状:从实验室走向规模化放量

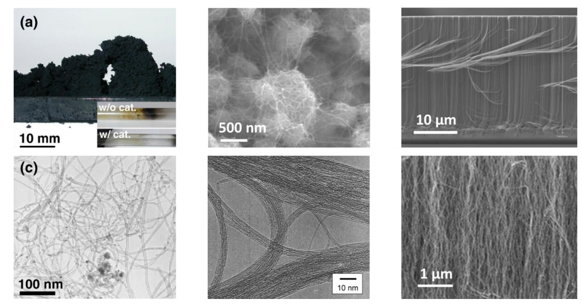

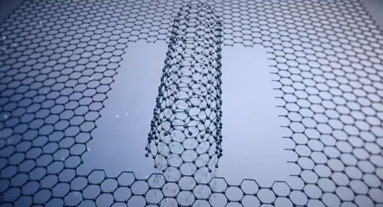

作为碳材料家族中的“超级石墨烯”,单壁碳纳米管(SWCNT)凭借其独特的电学、力学和热学性能,广泛应用于锂电池导电剂、复合材料、柔性电子、光电器件等前沿领域,长期被视为颠覆性材料。然而,过去二十年,其发展始终受限于制备成本高、手性控制难、纯度不足等瓶颈,大多停留在实验室研究阶段。

部分企业已建成吨级以上产线,产品开始进入电池企业供应链,市场渗透率稳步提升。可以说,全球SWCNT产业仍处在从“实验室成果”向“规模化应用”的过渡期,市场潜力巨大,但质量稳定性和标准化体系仍待建立。

2025年作为关键转折点,相关应用领域研究表明单壁碳纳米管的某些质量波动对最终产品性能影响不大。因此在特定领域应用中可以一定程度放宽碳管质量标准、达到显著降低生产成本的效果。同时,随着固态电池、钠电池、高端半导体等下游产业需求爆发,单壁碳纳米管正迎来规模化放量的历史性机遇:

产能扩张加速:目前全球市场由少数几家企业主导,竞争格局相对集中。为缓解供应压力,国内相关厂商都在积极扩产,加快设备更新,提高研发力度。

出货量激增:2025年上半年,国内头部企业单壁浆料出货量已达1000吨,预计全年将突破3000吨,2026年有望迈向万吨级。

资本强势涌入:某些跨界企业通过收购切入赛道,资本市场对单壁碳纳米管的成长性给予高度认可。

二、市场驱动:三大应用场景开启需求裂变

单壁碳纳米管(SWCNT)最初主要应用于科研与小众材料领域,但随着新能源与半导体产业进入深水区,其市场需求正迎来加速裂变。

在应用技术上,SWCNT浆料已成为主流产品形态。固态电池正极中导电剂添加量是传统液态体系的3–5倍;在硅碳负极、锂金属负极中更是“刚需材料”,能有效缓冲体积膨胀并维持导电网络完整性。随着固态电池加速量产,单壁碳管需求呈现倍增趋势。传统炭黑和多壁碳管难以满足高能量密度和快充需求,目前,SWCNT浆料已在部分高镍三元、硅基负极电池中实现应用验证。行业判断,未来五年内,单壁管将在电池导电剂领域占据越来越大的比例,市场空间有望突破百亿元。

在钠离子电池中,SWCNT展现出更大的潜在空间。研究表明,钠电池对导电剂的依赖远高于锂电池,其添加量往往高出8–10倍。一旦钠电池实现规模化商用,单壁碳管的需求将远超行业预期。

除能源领域外,半导体与高端电子亦为SWCNT开辟了战略赛道。单壁碳管晶体管已被证实可突破硅基器件物理极限,在亚纳米节点下仍具备优异性能,被视为后摩尔时代的关键候选材料。这意味着,单壁碳管不仅是能源革命的重要支撑材料,也可能成为下一代信息技术的核心基础材料。

三、技术路线:CVD法成为产业化主流

目前单壁碳纳米管的制备主要有电弧法、激光烧蚀法和化学气相沉积法(CVD)三种路线。

其中,CVD法和电弧法被认为是产业化的主流路径。一般而言,由于电弧区的温度较高,所制备的碳纳米管的晶化程度也高。但电弧法对碳纳米管的微观结构(如直径和手性)的可控性较差,而且很难进一步提高产量和质量。相比之下,CVD法因温场更可控、工艺可调性强、放大路径清晰,成为国内企业的首选,并已实现规模供货。随着工艺持续迭代,未来多种方法并存甚至协同突破的格局仍有可能。但在高端电子、半导体等对阵列管质量要求极高的应用场景中,CVD路线优势更为明显。

CVD法制备碳纳米管按照催化剂供给或存在的方式又可分为三种方法:基片法、担载法和浮动催化剂法。催化剂通常使用过渡金属元素Fe、Co、Ni或其组合,有时也添加稀土等其他元素及化合物。浮动催化剂化学气相沉积法的设备简单,可半连续或连续生产,故最有可能实现低成本、大量制备高质量单壁碳纳米管。

然而,浮动床法仍面临“三大技术挑战”:

温场控制:前端催化剂高温裂解,中部碳管生长要求温场稳定,尾部收料区需要快速降温停止反应,对温场控制具有极高的要求;

流场控制:碳管生长过程中,需要碳源气体与催化剂充分接触反应,因此要求内部流场湍流化,提高碳源利用率;

连续收料:目前大部分浮动床设备受限于温场控制、密封技术等,还不具备连续化收料功能,无法真正做到规模化量产。

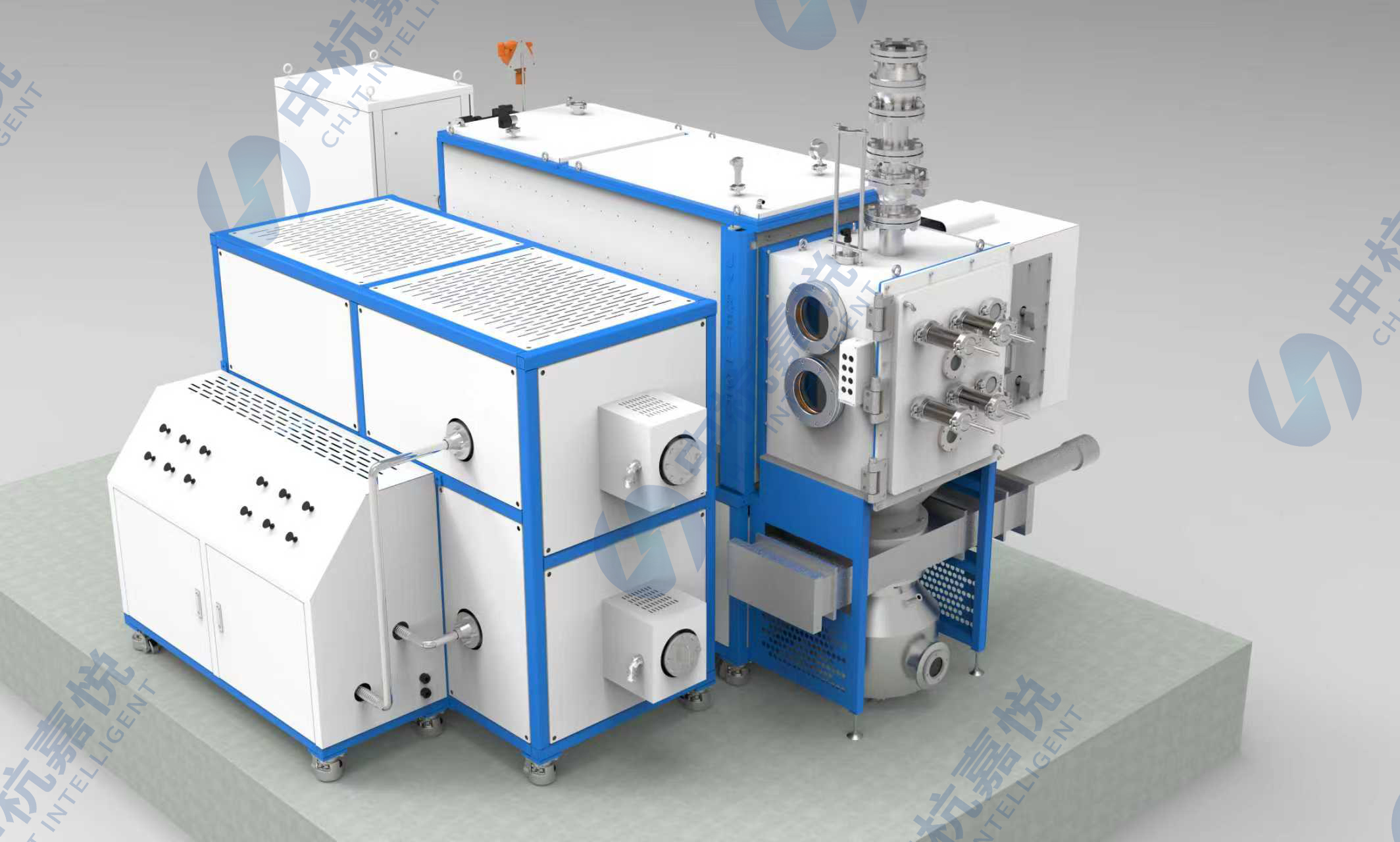

我司采用浮动床法路线,结合单壁碳纳米管生长工艺,对炉内温场、流场进行了针对性设计,增加了连续收料结构,真正解决了产业化面临的三大技术挑战。

四、未来展望:从“三难”到“新机”

标准化推动行业洗牌

随着产能扩张加速,行业竞争将从“有无问题”转向“质量、产能、成本”。谁能率先建立统一的质量标准、检测方法与应用规范,率先实现大规模批量制备、降低综合成本,谁就能在未来的市场格局中掌握主动。

高端应用驱动技术升级

半导体、机器人、柔性电子等高端领域的需求,将倒逼企业在手性控制、纯度提升、连续化生产等环节实现突破。与此同时,应用场景也在持续拓展:从锂电导电剂延伸至储能电池、超级电容、复合材料与柔性电子,市场空间不断放大。

规模化与降本成为必然

连续化工艺有望成为主流,通过产能提升、能效优化和溶剂回收等方式降低成本,使单壁碳纳米管真正实现规模化和商业化。

产业链生态协同成为关键

单壁碳纳米管的发展需要设备企业、材料企业、下游应用端共同构建创新生态。中杭嘉悦等设备企业通过精准温场控制、气体预热系统、连续收料设计等技术,为产业化提供底层支撑,成为行业放量的“幕后推手”。

可以预见,单壁碳纳米管正从“实验室珍品”迈向“工业商品”,其背后是材料创新、装备突破与市场需求的同频共振。未来三年,随着产能释放与技术迭代,行业将进入标准化、规模化、高端化三重驱动的新阶段。谁能掌握核心技术、建立产业生态,谁就能在这条千亿级赛道中占据主导地位。

五、中杭嘉悦的技术路径与规划

作为装备企业代表,中杭嘉悦在单壁碳纳米管领域深耕多年。通过持续迭代,公司解决了温场均匀性、气体利用效率和连续收料等产业化核心难题。

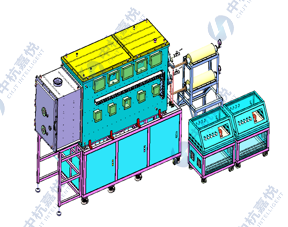

在装备迭代上,嘉悦已完成从实验型设备到三代连续量产机的升级:

实验型,仅供实验室所需

一代机实现了半连续化收料,满足小批量供货;

二代机在炉管与混气结构方面优化,提升了产能与稳定性;

三代机则进一步引入连续收料、集中监测和安全防爆设计,单日产能达到千克级,为未来百吨级量产奠定了基础。更进一步,我司在前端催化剂活化中引入了等离子体技术,达到细化粒径、均一化气氛的效果。催化剂引入方式中,我司开发了适配不同客户需求的固体催化剂进料和液体催化剂雾化进料的结构,满足客户精细化调控需求。

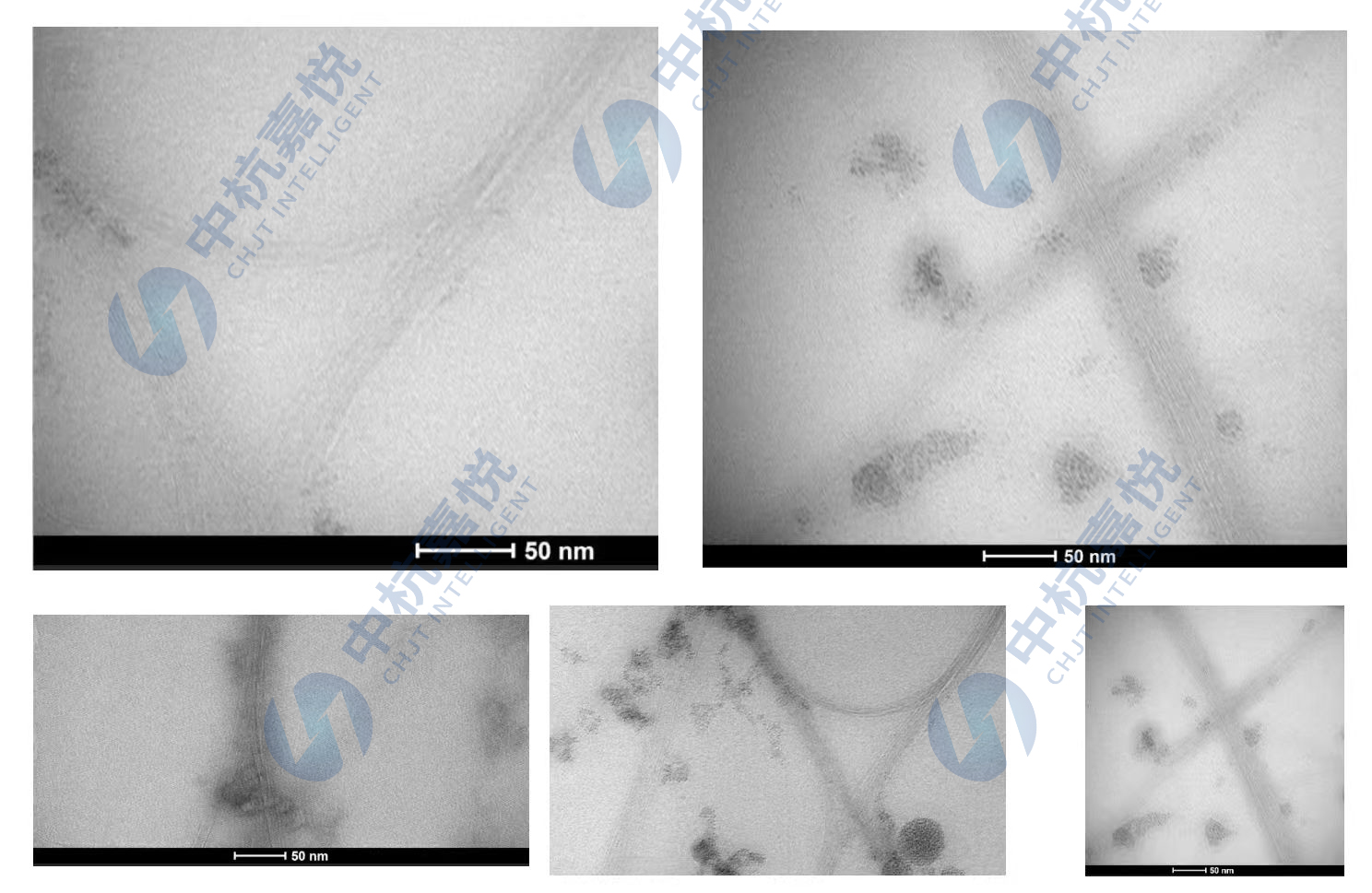

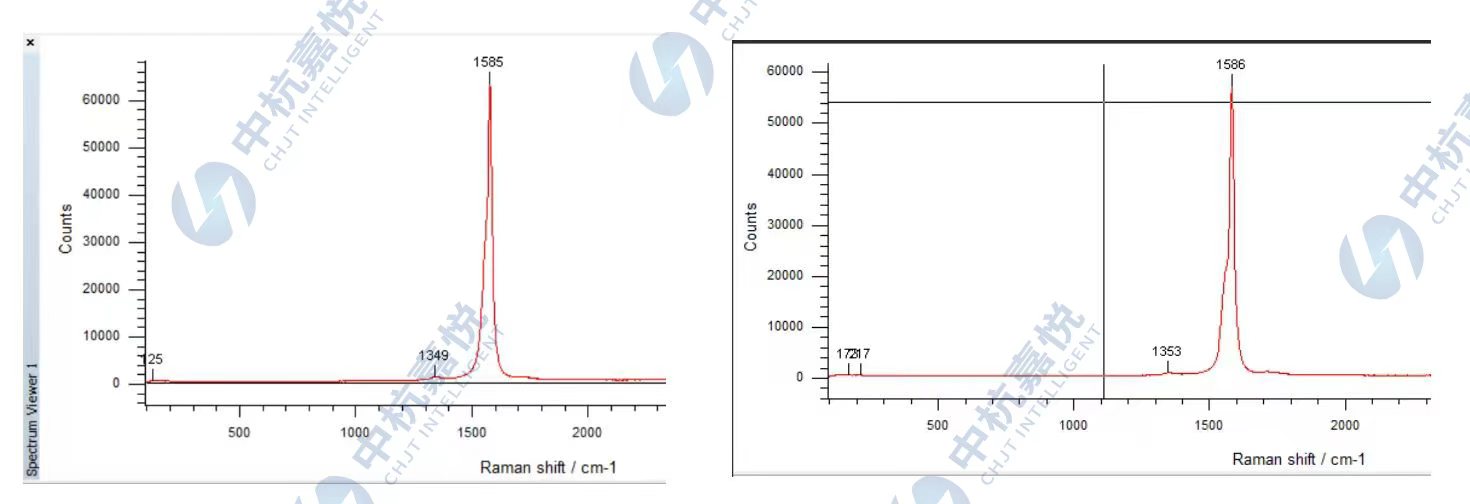

基于自研装备生产的SWCNT,材料已具备高纯度、长径比大、比表面积适中等特性,能够满足锂电导电剂及复合材料等应用需求。

凭借在装备与工艺两端的协同创新,中杭嘉悦正成为推动单壁碳纳米管产业化的关键力量!

浙公网安备33018302001591号ICP备案编号:浙ICP备2022013385号-2

浙公网安备33018302001591号ICP备案编号:浙ICP备2022013385号-2